|

話題一覧へ |

農業・農村における創エネと節エネ

柚山 義人

2. 農の発達に伴うエネルギー利用の変化

(1)生存の基本

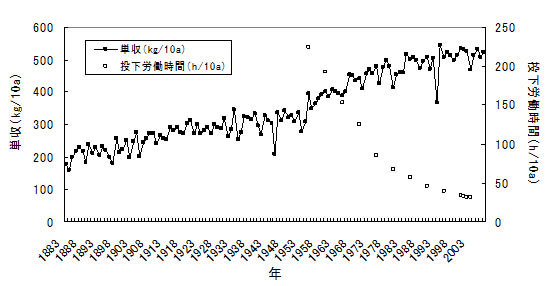

■昨今,2030年あるいは2050年をターゲットに,食料,エネルギー,環境,経済問題が総合的に議論されてきている。「持続可能性」が共通するキーワードである。化石資源がいずれ使えなくなることは明白である。私たちが来た道をふり返れば,20年前,40年前は身近な過去である。20年後,40年後は遠い先のことのように思われるが,すぐ先の未来である。 日本科学未来館は,「65億人のサバイバル-先端科学と,生きていく」という企画展を2006年から2007年にかけて開催した。先端科学の可能性を追求する展示にあって,筆者が最も印象に残ったのは,人体が本当に必要とするものの提示であった。「1人1日当り,酸素を620g,水を2,790g,食料(乾燥)を520g摂取して,二酸化炭素を770g,水(呼気,発汗,ふん中水分)を1,890g,尿を1,160g,ふん(乾燥)を110g出す」という収支の成立は,われわれの生存と生命の継承の基本要素である。酸素,水,食料がどこから生み出されるかを考えると,農業・農村の重要性が再認識されるであろう。 (2)農と食と社会の変化 ■農業は,基本的に,太陽エネルギーを受け光合成により食用エネルギーを獲得する業(なりわい)である。化学肥料が普及するまでは,バイオマス由来養分の補給が収量確保の生命線であった。投入エネルギーのほとんどは人・畜力であったため,エネルギー生産産業であった。なお,農業が利用できる太陽エネルギー以外の再生可能エネルギーには,風力,小水力,地熱などがある。 日本を含むモンスーン・アジア地域では,稲作を中心とする農業が国の大本(おおもと)である。その水田農業は,社会システムの一部として発展してきた*1*2。そこには,持続性を支えるノウハウがあった。地域資源を総動員して,人々は暮らしの糧を得てきた。その営みは多面的な機能を発揮し国土保全に貢献している。農林水産省調べによると,全国の農業用水路の総延長は約40万kmに及ぶ。うち受益面積が100ha以上の基幹的水路は約47,000km,基幹的施設(ダム,頭首工,ポンプ場等)は7,000ヶ所ある。 現在の農業は,産物を得るために投入する石油を中心とする化石エネルギーが増加し,エネルギー消費産業になっている。人口の増加に対応して食料を増産するための効率性の追求が求められたことが大きな要因である。農の機械化・化学化(化学肥料や農薬)や食生活の構造変化は,化石エネルギー消費量を増大させた。同時に,かつての有用物が効率性の追求で廃棄物になってしまった。 食料の確保という要請により,土地生産性が追求され,次に労働生産性が追求された。図1は ,農林水産省の作物統計,米生産費調査,農業経営統計調査の結果をとりまとめた,米生産における単収(単位面積当りの収量)と投下労働時間の推移である。1900年頃に約200kg/10aであった単収は,現在,500kg/10aを超えるに至っている。埼玉県農業試験場が1904年から約1世紀という長期間にわたって無施肥で水稲栽培を行った結果によると,玄米収量は約150kg/10aである。この150kgが500kgになったのは化学肥料の投入,水管理,品種改良によるところが大きいと思われる。 図1 米生産における単収と投下労働時間の推移

■労働時間の推移をみると,1955年に225時間/10aであったのが,1975年に85時間/10a,1995年に39時間/10a,2003年に32時間/10aに低下している。これは,農業の機械化や圃場整備(水田の区画整理,農道,用・排水路の整備を一体的に行う事業)によるところが大きいと思われる。農林水産省調べによると,2003~2005年度に圃場整備事業を完了した全国457地区では,事業により,稲作労働時間は50時間/10aが24時間/10aに短縮された。また,稲作の生産費が15万円/10aから9.8万円/10aに低減された。 筆者の出身地である愛媛県菊間町(現,今治市)の1960年当時の所用労働量の記録を表1に示す。想いおこせば子供の頃の原体験と重なり,1日8時間労働とすると,上記の10a反当りの労働時間と概ね一致する。 表1 農業における反当りの所要労働量(愛媛県菊間町,1960年当時)

出展:菊間町誌,1979。(注)集計が合わないものがあるが,原本どおり記載した。 ■農林水産省がとりまとめた「食糧需給表」によると,国民1人1日当りの供給熱量は,図2に示すように,ここ数十年ではほとんど差がないが,内訳をみると,米の割合が大きく低下し,畜産物や油脂類の割合が増加している*3。たん白質,脂質,糖質のカロリー割合は,1965年度が12.2%,16.2%,71.6%であるのに対し,2006年度は12.9%,29.1%,58.0%になっている。この構成割合の変化は,厚生労働省が行っている「国民健康・栄養調査」における摂取熱量によっても裏付けされている。 図2 食料自給率と供給熱量構成の変化

■このように見ると,農家は消費者の求める農産物を生産していくので,わが国の農業の性格が,炭水化物生産農業からタンパク質・脂質・ミネラル(野菜・果樹等)生産農業へ変ってきたと言える。さらに,観賞用(花き等)農業も盛んになった。自足自給のための農業から,現金収入を得るための農業に変ってきたとも言える。 水田農業と持続的社会に視点を当てた時代評価指標を表2に示す。この中では,「生産」,「食」,「暮らし」,「社会」というカテゴリーの中で,過去(1960),現在(2010),未来(2030)を大局的に描写する指標を抽出し,3つの時代を相対評価するとともに,方向性をコメントしている。 表2 「水田農業と持続的社会」時代評価指標

(3)エネルギー消費に関する初期の研究 ■農業が消費するエネルギーに焦点を当てた最初の本格的な調査研究は宇田川武俊によるものと思われる*4。表3は,米生産費調査から求められたものである。1955年の投入有機エネルギーの内訳は,労働・畜力が119万kcal/ha,種苗が19万kcal,自給肥料が1,715kcal/haと見積もられている。投入石油エネルギーは,購入肥料,農薬,資材(光熱動力を含む),水利・土地改良,貸借料,建物,農具機械について算出している。表3によると,1955年における「産出エネルギー/投入石油エネルギー」は,1.10であるが,1965年には0.59に,1975年には0.40に低下している。この比が1.0以上の場合にエネルギー生産産業と呼べる。 表3 米生産におけるエネルギー投入・産出量の変化

■宇田川は,1998年には,農業におけるエネルギー消費について,次のようにとりまとめている*5。

(4)マンパワーとカロリー ■時代劇でよく「○○石(こく)」という言葉を聞く。「春や昔 十五万石の城下かな」は,正岡子規が松山城を詠んだ句である。1石は,お米150kgを収穫できる土地の面積であることが想像される。当時は,必死で1人1石(こく)を確保しようとしたに違いない。森林とともに水田が日本を支えてきた。お米をつくるには水が必要であり,田んぼの背後に水源となる土地,用排水施設が必要であった。それが足りない場合は,マンパワーで補った。 おおまかな自給自足(=持続性)の成立性に関する計算を試みる。化石エネルギーをあてにしていない時代の人間の食事による1日当たりの摂取量が2,200kcal,基礎代謝量が1,200kcal,労働による消費量が600kcalとする。600kcalというと,150m/分程度のジョギングを約1時間したときの消費カロリーである。米一石(150kg)が持つエネルギーは,玄米100gが350kcalなので,1,500×350=525,000kcalとなる。これを365(日)で割ると,1,440kcalとなる。当時の単収を仮に150kg/10aとしよう。この150kgの玄米を得るために1日600kcalの労働を80日間行うとすると,投入エネルギーは48,000kcalになる。これらの仮定のもとでの計算では,〔産出/投入〕が10以上になる。米づくりだけで生きていける訳ではないが,一生懸命働けば家族を養い暮らしが成り立つことがわかる。一昔前は,3反百姓という言葉がよく使われた。1反=10aである。このように考えると,現金収入がそれほど必要でない時代にあっては,「石(こく)」とか「反(たん)」という単位が,人(ひと)1人の生存を意味したようにも思えてくる。まさに,太陽エネルギー,光合成のおかげである。 余談であるが,馬力(ばりき)という単位がある。元々,馬一頭が荷を引く力を1馬力と呼んだようで,1馬力=75kgf・m/s=632kcal/hと換算されている。 一方,最近は,メタボリックシンドロームなる病状が問題になっている。炭水化物,たんぱく質,脂質1gの熱量は,それぞれ4kcal,4kcal,9kcalである。体重が60kgで体脂肪率が25%の人は,15kgの脂肪をかかえている。体重を1kg(腹囲約1cmに相当)減らすには,7,000kcalのエネルギー消費が必要であると言われている。1ヶ月で1kgのダイエットを行うためには,毎日の食事から230kcalを減らすか,やや早足での歩行を約1時間ずつ増やす必要がある。 米の消費拡大で食料自給率を5%上げようと思ったら,食べる量を1人1日37g増やせばよいことになる。

柚山 義人 H23.5.31

*1 農業土木歴史研究会編:大地への刻印,公共事業通信社,1988 *2 「水土を拓いた人びと」編集委員会,農業土木学会編:水土を拓いた人びと,農山漁村文化協会,1999 *3 農林水産省編:平成20年版食料・農業・農村白書,時事画報社,2008 *4 宇田川武俊:稲作におけるエネルギー消費の実態とその対策.農業と経済,1980年2月号,pp.69-75,1980 *5 宇田川武俊:農林水産業におけるエネルギー消費,農林水産技術研究ジャーナル,21(10),pp.7-12,1998 |

|