|

話題一覧へ |

汝(な)は何故(なにゆえ)に斯(か)くも美しきか、

何故に水の姿を纏(まとい)しか 川尻 裕一郎 1. 発句編~水と十一面観音

何故、斯くも美しきか

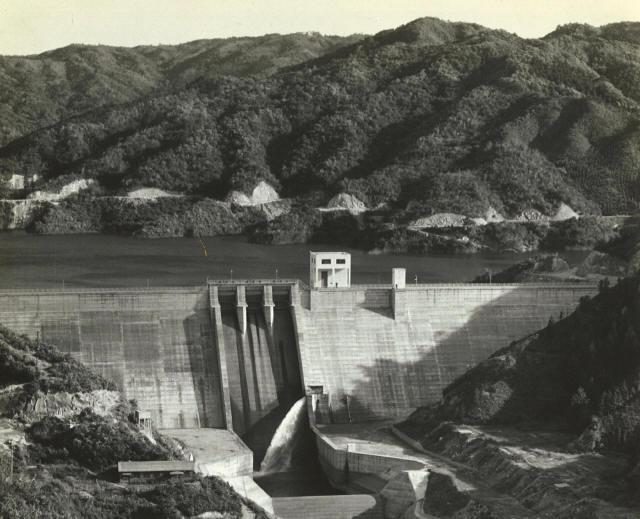

戦国の鬨(とき)の声を伝えて久しい姉川を越えて 北国街道が北の国へと越へ行く山並みが迫る その地の一隅に その十一面観音は佇む 湖北、高時川の田園のほとりの、辿り来し道も村中となって 一筋の用水に沿うようになったあたりの 木立の向こうに 寺の観音堂はある 一の唄 傍らの宝物館 ガランとした、しかし何ものの侵入をも拒もうとするコンクリートに囲まれたお部屋の中に その観音さまは御(おわ)される すっくとではなくて、スラリとしてではなくて、たおやかでもなくて、もちろんズッシリとではなく そこに在るべきものとして、その地に顕現(あらわれ)しものとして 立っておられる その顕現、大地よりの現出、その豊饒、あらゆるものを抱かんとする、その力 お姿の背に至れば、かの名高き暴虐の面 そしてそして、豊饒の臀部(しり)から御足(おみあし)へと流れる裳裾の襞が 水の流れを、嗚呼(あ~)、水の様を、表現(あらわ)していることへの、気づき、そして驚き 汝は何故に水の姿を纏いしぞ 汝は何故に斯くも美しきか 二の唄 村々にある水、田園地帯に流れ来たり、流れゆく水 ひと呼んで、農業用水、かんがい用水、養水 そのような村々の、田の、田園の水をめぐっての歳月 俄にはあらざる月日のもたらす想いは 今、この観音を、その田園をめぐる その想いは、考えしことども、書き記しことども、語りしことどもとなって、観音像を結節点となして、表現(あらわ)れんとするか。俄の恋にあらざれば 水と十一面観音 このような、想いに至っていたころ、私は白洲正子の「十一面観音巡礼」を偶然手にすることになって、そこに観音様と水との関わりが見事に述べられていることを知った。まず、このあたりから書き始めてみよう。 私の最初の土地改良の現場は、東海地方の矢作川農業水利事業だった。ダムの完成した年の秋、貯水式が行われ、そこの土地改良区(矢作川土地改良区連合)では、観音様の立像を記念の品にしていた(村の肖像第2章の「野のマリアと貯水式の観音様」p57~63参照)。 貯水の記念の品が観音様であること。そのことに、土地改良区の方々の心の奥に、そしてたぶん私たち日本人の心の深層に秘められた水への思いに、少しでも近づければと、最近になってやっと思いを巡らせるようになってきていました。 一昨年でしたか吉野に桜を訪ね、桜に彫られた蔵王権現を祀る吉野の始まりが、水分(みくまり)神社であったことを知りました。多くの水利事業とダム建設が為された吉野川の源流の山々に水の神が祀られ、それが桜花に彩られた吉野になって今日に至っていることに、人と水のつながりの奥深さが垣間見られるような気がいたしました。そんな時に、土地改良とはおよそ無縁の方と思っていました白洲正子の著作の底流には、観音様(十一面観音)と水と大地、そして山との深いつながりが脈々と流れているのに偶然気づき、著書「かくれ里」や「十一面観音巡礼」、「近江山河抄」等に目を通したことがありました。未消化の段階で恥ずかしい気も致しますが、生きるための水と土地を整え続けてきていることの意味を考えていくインパクトの一つになればと思い、このような考えの存在だけでもここで紹介して、前置きにしておきたいと思うのです。

『十一面観音巡礼』(講談社文芸文庫、2007年1月10日第22刷発行)から、水との関わりに偏った見方で著者に失礼と思いつつ、考えの流れが見えるように配慮しながら少し抜き書きをしてみます。 作品は“聖林寺から観音寺へ”から書き始められ“熊野詣”に至る16編のエッセイで構成されています。 その中の四ッ目のエッセイ“木津川にそって”には、「その川筋には、転々と、十一面観音が祀られている。それは時には天平時代の名作であったり(観音寺)、藤原初期の秘仏であったり(観菩提寺)、路傍の石仏だったりする。漠然とそうゆうことには気づいていたが、今度歩いてみて、それらの寺が互いに関聯すること、水の信仰と密接に結びついていること、特に東大寺の造営に大きな役割を果たした事実を知ることが出来た。」(p63)と水と十一面観音のつながりを冒頭に一気に記述しております。 そして、木津川沿いの一寺、海住山寺の仏像をみて「有名な室生寺の十一面観音でも、山間に祀られている仏像には、みな共通の特徴がある。…………軽快さは失せ、かわりに大地に根をはった力強さが現れる。」(p67)と述べ、大地と十一面観音のつながりの言及も始まります。 観菩提寺の正月堂の修正会について「奈良のお水取りとまったく同じで、………違う所は民衆の祭りと結びついていることで、………春の祭りは、地下に眠っている精霊を呼びさます為に大地を踏んだり、走り廻ったりするといわれているが、『走りの行法』も『五体投地』も原型はこうゆう所にあったかもしれない。」(p74)と述べられていることは、十一面観音が祀られることと、大地の精霊・生命を生む力への祈りとの深い関係を考えさせます。 続くエッセイ“若狭のお水送り”の中では「十一面観音のお堂(奈良、東大寺の二月堂)を造った時、優秀な土木の技術者を若狭から招いて、井戸を掘らせたのではなかろうか。…………水を神聖視した古代の人々にとって、井戸というものが特別の意味合いをもっていたことは、たとえば三輪山の拝殿の奥とか、飛鳥板蓋宮跡などに、みごとな井戸が残っていることでもわかる。井戸そのものがご神体となっている場合も古い神社には少なくない」(p82)と十一面観音と井戸(地中から湧出する水:筆者注)との密接なつながりを述べています。 次の“奈良のお水取”の中ではいよいよ用水への言及があります。「この井戸は天平以前からあった霊泉で、土地の人々の崇敬を集めていたに違いない。東山の山麓には、つい最近まで田圃があり、用水として不可欠のものであった。………その泉が山崩れか、旱魃で涸れたのを、若狭の人々が改築し、再びいい水が出るようになった。………水を失うことは、庶民の生活をおびやかすばかりか、信仰上の大問題であった。」(p103) 更に続く“水神の里”には、春の牡丹、秋の紅葉で人気の高い室生寺の鎮守社に注目して「これこそ、室生寺の前身で、その方向を東へ遡った室生川のほとりに、『龍穴神社』が鎮座している。……本当の「龍穴」は更にその奥の谷間にある。………土地の人々は、室生のことをムロと呼んでおり、昔から神のこもるミムロとして畏敬されていた。龍神と結びついたのは、仏教が伝来してから後のことで、日本に古くから伝わった山の神、水の神と混交したにすぎまい。」(p120)と述べ、十一面観音と水、山との深いつながりの根底に日本人の根源的な世界観・自然観があるとの見方を示している。 白洲は、冒頭の“聖林寺から観音寺へ”の中で、聖林寺の十一面観音が、元は三輪神社の神宮寺に地蔵菩薩(現在は別れて《裂かれて?》法隆寺の宝蔵院にある:筆者注)と合祀されていたことにふれていて(p9)、“木津川にそって”の中では、ある逸話にふれ「十一面観音と地蔵菩薩が、いわば夫婦の間柄にあり…………。ひいては五穀豊穣、天下泰平の祈りを叶えるものとして、広く一般に行き渡って行った。」(p78)と書いている。 このように、十一面観音と対ともされている地蔵菩薩ついて、平凡社世界大百科には「地蔵の意味は,大地(クシティksiti)の子宮(ガルバ garbha)であり,大地はたとえ裸でもさまざまのものを生 み出す力を秘めているように,地蔵はいま菩薩であっても仏としての豊かな可能性を秘めていることを象徴している。」(定方晟)とある。 このような見解を見た上で改めて、日本の村に目を向けると、水、土地、生命を生むものへの祈りの対象であり続けたであろう村の社への理解もより深められるのではないかと思うのである(村の肖像第2章“村の名残の社にて”参照)。 白洲は、続く“秋篠あたり”の中で、「秋篠川は、………東から流れてくる佐保川に合流する。どちらかといえば、ささやかな小川にすぎないが、平城宮はその二つの川の中間に造営され、灌漑用水としても重要な役目を果たしたと思う。」(p144)と述べ、その辺りの風景を描写したのち、「それは胸のおどる風景であった。」と若き日の感慨をもらし、次のような言葉でその段落を終えている。 「もし言霊というものがあるならば、自然の景色にも魂があってもいい筈だ。それはたとえば葦手書のように、ささやかな水の流れ、草の葉末にも、言葉がかくされており、辿って行くとやがては一つの歌になる。歴史になる。そういう風に見る習慣が、いつの間にかついてしまった。これは私だけのことではあるまい。自分が今生きていることの不思議さに気づいた人々が、一様に経験している物の見方ではないかと思う。」(p145) 用水に深く関わり続けてきた土地改良区の人々、村の人々は、「産土」と言われることどもの根源を内に秘め、白洲のいう「自然の景色の魂」を読み取り、その語り部たりうる方々なのではと、私は思いたいのです。 それでは、この根元的な水と大地と生きることの中で、生存基盤造りの行為、土地改良は、どこにその場所を得ているのでありましょうか。 私の独断ですが、それは「大地から成り上がった巨大な存在「山々」、天空より下り、山々を下り来る「水」、大地から湧出するが如く無数に生まれる「生命体」。それらの巨大な存在に共通する普遍的なこと、それは大地から生ずるということです。この「生ずるものたち」に降り注がれているものそれが雨水、水です。水はいったん大地へ下り、山から下れば、荒ぶる洪水となって生き物を襲い山さえ砕きます。まさに荒神です。しかし山から下り来る水、河水は常には生き物を育み慈しむ恵みの水であります。生命を支える循環の担い手である水は、大地(地球規模の水たまり海の底も含めて)が在って初めて、循環する水流の姿を現すのでありましょう。 この水の姿と性質こそが、日本人の水の捉え方とそれにつながる自然観・世界観であって、これこそが、十一面観音に託されているものではないのでしょうか。昨年、晩春の湖北で訪れた観音堂の十一面観音像(渡岸寺観音堂)背面の、裳裾の美しい襞は、流紋そのものを写したように見えました。このような大地から湧出することへの畏敬と祈りは一方では、祈りの対象としての巨樹、そして立木観音、一木造りの観音像を生み、今も全国で見かける五重の塔や多宝塔のある風景として日本人の深層にあるのだろうかと思えてならないのです。 この大地から成り上がり湧出するものたちの狭間にあって、大地と水を相手にそれらの関係を取り持つ「境界面(‘水土の知’からの用語)」を整えようとする行為があり、それに携わってきた人々、土地改良区といわれる農民の集団そして村々の人々、身近な生命体の継続を祈りながらその生存基盤を整えている人々がいる。そのように私の目には写ります。 若き日に農業水利事業の現場で頂戴した観音の立像は、そのような人々の思いの込められたものだったと今更ながら思っているのであります。 川尻 裕一郎 H21. 2. 18

|

|