乮侾乯儔儞億儞廈偺悈揷燇燆偺楌巎

丂儔儞億儞廈偺悈揷燇燆偼丄抧尦偺儔儞億儞恖偱偼側偔丄崙撪堏廧幰偵傛傝巒傔傜傟敪揥偟偰偒偨偺偱丄愭偢偼偦偺楌巎傪奣娤偡傞4)丅

丂媽廆庡崙僆儔儞僟惌挕偼丄僕儍儚搰丒儅僪僁儔搰丒僶儕搰偍傛傃儘儞儃僢僋搰側偳偺恖岥夁枾偼丄

怉柉抧惌嶔傪嫼偐偟丄摦棎傪傕堷偒婲偙偡嫲傟偑偁傞偲偟偰丄

偦傟傜偺搰乆偐傜恖岥夁慳偺僗儅僩儔搰傗偦偺懠偺奜搰傊偺崙撪堏廧傪幚巤偟偨丅

丂偦偺戞1抏偼丄1905擭偵僕儍儚搰偺僕儑僋僕儍僇儖僞摿暿嬫偐傜儔儞億儞廈撿儔儞億儞導僌僪儞僞僞傾儞傊偺155壠懓偱偁偭偨丅

偦偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄2噁偺搚抧偑梌偊傜傟傞偲偲傕偵丄

岎捠旓丄擾婡嬶摍偼柍椏偱偁偭偨丅傑偨丄斵傜偺偨傔儔儞億儞廈偱弶傔偰幚巤偝傟偨燇燆奐敪帠嬈偑丄

庴塿柺愊510噁偺儚僀丒僗儅乕乮Way Semah乯帠嬈偱偁傝丄庴塿柺愊874噁偺儚僀丒僷僟儞儔僣乕乮Way Padangratu乯帠嬈偱偁傞丅

丂1945擭8寧17擔偺撈棫屻傕丄僀儞僪僱僔傾惌晎偼摨條偺崙撪堏廧惌嶔傪偲傝丄1905擭偐傜戞2師5偐擭寁夋廔椆帪偺1979擭傑偱偵丄

23.5枩壠懓丄100枩恖傪挻偊傞崙撪堏廧幰偑偁偭偨丅偦偺偆偪偺47%偼僕儍儚搰偵嵟傕嬤偄儔儞億儞廈傪慖傫偱偍傝丄

偦偺崙撪堏廧偵崌傢偣偰戝彫偝傑偞傑偺燇燆奐敪帠嬈偑幚巤偝傟丄悈揷燇燆偑敪揥偟偰偒偰偄傞丅

嵟怴偺帒椏乮2007擭乯5)偵傛傞偲丄儔儞億儞廈撪偺燇燆奐敪帠嬈偼138帠嬈偱丄偦偺摉弶偺寁夋燇燆柺愊偺崌寁偼309愮噁偲側偭偰偄傞丅

偨偩偟丄儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊偑2007擭帪揰偱悈揷燇燆偺婡擻傪桳偟偰偄傞偲敾抐偟偨柺愊偼崌寁149愮噁偵偟偐側偭偰偄側偔丄

栺敿暘偑悈揷偲偟偰婡擻偟偰偄側偄偙偲偵側傞丅

丂側偍儔儞億儞廈偺柺愊偼35,376噏俀偱丄嬨廈偺42,191噏俀傛傝彮偟嫹偄偩偗偱偁傞丅

丂昞乗5偼崙偺弌愭婡娭偱偁傞儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊(尰丗儔儞億儞廈悈丒廧戭嬊)偑捈妽娗棟偟偰偄傞18審偺燇燆帠嬈偺丄

2011/12擭丄2012/13擭偍傛傃2013/14擭偺塉婫嶌偲丄2012擭偐傜14擭偺姡婫嶌偺寁夋燇燆柺愊傪偲傝傑偲傔偨傕偺偱偁傞俇乯丄俈乯丄俉乯丅

嶲峫偺偨傔偵帠嬈寁夋摉弶偵偍偗傞寁夋燇燆柺愊偲偦偺擭偵儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊偑寁夋偟偨燇燆壜擻柺愊傕婰弎偟偰偄傞丅

|

擭 |

寁夋摉弶偵偍偗傞寁夋燇燆柺愊 |

摉擭偵偍偗傞燇燆壜擻柺愊 |

摉擭偺塉婫偵偍偗傞寁夋燇燆柺愊 |

摉擭偺姡婫偵偍偗傞寁夋燇燆柺愊 |

|

2011-2012 |

124,018 |

93,102 |

89,430 |

50,567 |

|

2012-2013 |

121,975 |

91,702 |

88,561 |

44,818 |

|

2013-2014 |

124,864 |

93,383 |

90,990 |

54,143 |

枛抂悈楬偺愝寁丒巤岺儈僗偵傛傞燇燆梡悈偺嫙媼晄壜擻抧嬫偑偁傞偙偲傗丄枛抂悈楬傗晅懷峔憿暔偺寶愝梡抧偼抧庡偐傜偺柍彏採嫙偲側偭偰偄傞偑丄

偦傟傪弌偟廰傞抧庡偑懡偄偙偲側偳偱偁傞丅

丂傑偨丄偦偺擭偵偍偗傞塉婫嶌偺寁夋燇燆柺愊偑偦偺擭偵寁夋偟偨燇燆壜擻柺愊傪壓夞偭偰偄傞偺偼丄摉奩抧嬫偵偼燇燆梡悈偑晄懌偡傞偨傔丄

擾柉偑悈堫偱偼側偔椺偊偽僉儍僢僒僶傗僩僂儌儘僐僔偵嶌晅偗曄峏偟偨偨傔偱偁傞丅

丂偲偙傠偱丄悈偝偊偁傟偽擇婜嶌偑壜擻側愒摴捈壓偺儔儞億儞廈側偺偵丄摉擭偺燇燆寁夋偵偍偗傞姡婫嶌偼塉婫嶌偺栺敿暘偺柺愊偵偟偐側偭偰偄側偄丅

儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊偑捈妽娗棟偟偰偄傞帠嬈偼丄偦偺偡傋偰偑燇燆曗彆悈尮巤愝偱偁傞僟儉傗摢庱岺傪桳偟偰偄傞偺偵壗屘偙偺傛偆側偙偲偵側傞偺偐丅

乮3乯儚僀丒僗僇儞億儞帠嬈偺奣梫

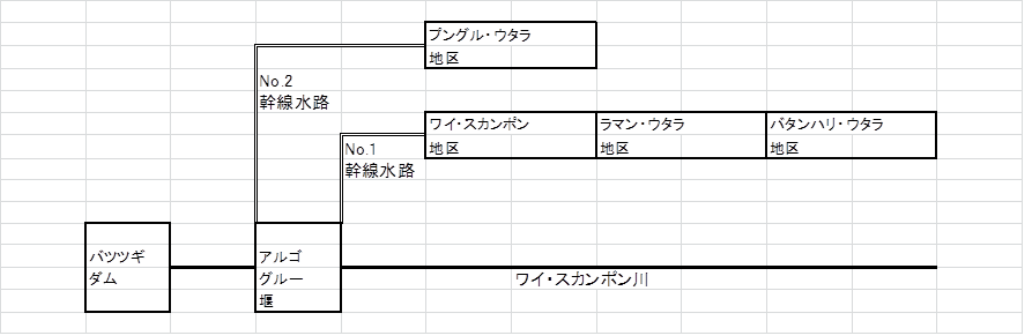

丂楌巎忋偐傜傕婯柾忋偐傜傕丄儔儞億儞廈傪戙昞偡傞悈揷燇燆偼儚僀丒僗僇儞億儞(Way Sekampung)帠嬈偱偁傞乮恾乗2乯丅

丂偙偺帠嬈偵傛傞2013/14擭偺塉婫嶌偺寁夋燇燆柺愊偼栺57,880噁偱丄儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊偑捈妽娗棟偟偰偄傞18帠嬈偺崌寁柺愊90,990噁偺栺64亾偵側傞丅

OECF/JBIC儘乕儞傪搳擖偟偰2004擭偵弙岺偟偨偺偑僶僣僣僊(Batutegi)僟儉偱偁傞(幨恀乗1)丅

偙偺儘僢僋僼傿儖僟儉宍幃偺懡栚揑僟儉偼丄掔崅偑122倣丄燇燆梡桳岠挋悈梕検偑665昐枩僩儞偱丄

敪揹偺嵟戝弌椡偼28,000kw偱偁傞丅

丂僟儉偺壓棳65km抧揰偵偼丄儚僀丒僗僇儞億儞愳偐傜偺庢悈墎偲偟偰丄

1935擭偵媽廆庡崙僆儔儞僟偵傛傝寶愝偝傟偨傾儖僑僌儖乕(Argoguruh)墎(幨恀乗2)偑偁傞丅

丂偙偺墎偐傜偼2杮偺姴慄悈楬偑偁傝丄

No.1姴慄悈楬乮寁夋嵟戝棳検偼38.3m3乯偐傜偼儚僀丒僗僇儞億儞抧嬫丄儔儅儞丒僂僞儔抧嬫丄僶僞儞僴儕丒僂僞儔抧嬫偺3抧嬫傊丄

No.2姴慄悈楬乮寁夋嵟戝棳検偼75.5m3乯偐傜偼僾儞僌儖丒僂僞儔抧嬫傊偲燇燆偝傟傞丅

丂儚僀丒僗僇儞億儞帠嬈偱儔儞億儞廈偺悈揷燇燆偺幚懺傪婰弎偡傞丅偨偩偟丄幚嵺偺燇燆柺愊偺帒椏偼擖庤偱偒側偐偭偨偺偱丄

埲壓偺悢帤偼儔儞億儞廈岞嫟帠嬈嬊偺寁夋燇燆柺愊偱帵偟偰偄傞丅

丂昞乗6偼2013/14擭偺塉婫嶌偲2014擭偺姡婫嶌偺寁夋燇燆婜娫傪帵偟偨傕偺偱偁傞俉)丅

丂椺擭丄塉婫嶌偵偍偗傞燇燆婜娫偼11寧1擔偐傜梻擭偺5寧31擔傑偱丄姡婫嶌偼4寧1擔偐傜9寧15擔傑偱偱偁傞丅

儔儞億儞廈偱偼嶰婜嶌偼幚巤偝傟偰偄側偄偺偱丄椺擭9寧16擔偐傜10寧30擔傑偱偺1偐寧敿偺娫偺悈揷燇燆偼媥巭偲側傞丅

|

僑儘儞僈儞 |

2013/14擭偺塉婫嶌 |

2014擭偺姡婫嶌 |

||

|

燇燆婜娫 |

寧悢 |

燇燆婜娫 |

寧悢 |

|

|

嘥 嘦 嘨 嘩 嘪 嘫 |

2013.11.01-2014.03.15 2013.11.16-2014.03.31 2014.12.01-2014.04.15 2014.12.16-2014.04.30 2014.01.01-2014.05.15 2014.01.16-2014.05.31 |

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 |

側偟 側偟 2014.04.01-2014.08.15 2014.04.16-2014.08.30 2014.05.01-2014.09.15 側偟 |

0 0 4.5 4.5 4.5 0 |

丂偟偐偟儔儞億儞廈偱偼丄悈揷傪偄偔偮偐偵僽儘僢僋暘偗傪偟丄偦偺僽儘僢僋偛偲偵嶌晅偗帪婜傪寛傔丄

燇燆帪婜傪弴師堏峴偟偰偄偔堏峴惂偺燇燆偑幚巤偝傟偰偄傞丅僀儞僪僱僔傾偱偼丄偙偺僽儘僢僋暘偗偺偙偲傪僑儘儞僈儞(Golongan)偲屇傫偱偄傞丅

丂椺偊偽丄昞乗6偺傛偆偵丄塉婫嶌偑嵟弶偵巒傑傞僑儘儞僈儞嘥偼11寧1擔偑燇燆奐巒擔偱丄僑儘儞僈儞嘦偼敿寧屻傟偺11寧16擔偱偁傞丅

偙偺傛偆偵弴師敿寧抶傟偱燇燆偑奐巒偝傟傞丅

丂偦偟偰丄僑儘儞僈儞嘨~嘪偱偼姡婫偵傕燇燆偝傟傞丅偟偐偟丄僑儘儞僈儞嘥乣嘦偍傛傃嘫偱偼姡婫偵偼燇燆偝傟側偄偺偱丄

偦偺悈揷偵偼壗傕怉晅偗傜傟側偄偐丄傑偨偼僩僂儌儘僐僔傗僉儍僢僒僶側偳偑嵧攟偝傟傞丅

丂偙偺傛偆偵僑儘儞僈儞偼丄燇燆梡悈検偺嬌戝抣傪嬒偟桳岠棙梡偡傞偙偲偵壛偊偰丄僱僘儈傗昦奞拵懳嶔傕栚揑偲偟偰偍傝丄

寢壥揑偵偼娐嫬偵傗偝偟偄燇燆曽朄偩偲偄偊傞丅

丂偁傞擭偺姡婫偵燇燆偝傟傞僑儘儞僈儞偵摉偨偭偨僽儘僢僋偼丄梻擭偺姡婫偵偼燇燆媥巭偺僑儘儞僈儞偵妱傝怳傜傟傞丅偙傟傪岎屳偵孞傝曉偡偺偱丄

偳偺悈揷傕2擭偵3夞偺廂妌偲偄偆偙偲偵側傞丅

丂師偵丄僑儘儞僈儞偵傛傝妱傝怳傜傟偨悈揷偺塉婫嶌偲姡婫嶌偲偺柺愊曄壔傪挷傋傞丅丂

丂昞乗7偼2010/11擭偺塉婫嶌偐傜2013擭偺姡婫嶌傑偱偺3擭娫偺塉婫嶌偲姡婫嶌偺寁夋燇燆柺愊偱偁傞俇乯丄俈乯丄俋乯丅

乮燇燆婜娫2010/11擭偺塉婫嶌偐傜2013擭偺姡婫嶌乯

|

抧嬫柤 |

塉婫嶌丂丂 |

姡婫嶌丂丂 |

崌寁丂丂 |

|

儚僀丒僗僇儞億儞 儔儅儞丒僂僞儔 僶僞儞僴儕丒僂僞儔 僾儞僌儖丒僂僞儔 |

15,271 4,216 4,721 31,286 |

4,994 2,742 2,038 14,793 |

20,265 6,958 6,759 46,079 |

|

崌寁 |

55,494 |

24,567 |

80,061 |

乮燇燆婜娫2011/12擭偺塉婫嶌偐傜2012擭偺姡婫嶌乯(ha)

|

抧嬫柤 |

塉婫嶌 |

姡婫嶌 |

崌寁 |

|

儚僀丒僗僇儞億儞 儔儅儞丒僂僞儔 僶僞儞僴儕丒僂僞儔 僾儞僌儖丒僂僞儔 |

15,249 4,216 4,721 33,985 |

10,255 1,474 2,683 19,192 |

25,504 5,690 7,404 53,177 |

|

崌寁 |

58,171 |

33,604 |

91,775 |

乮燇燆婜娫2012/13擭偺塉婫嶌偐傜2013擭偺姡婫嶌乯(ha)

|

抧嬫柤 |

塉婫嶌 |

姡婫嶌 |

崌寁 |

|

儚僀丒僗僇儞億儞 儔儅儞丒僂僞儔 僶僞儞僴儕丒僂僞儔 僾儞僌儖丒僂僞儔 |

15,149 4,216 4,721 33,216 |

5,297 2,742 2,038 15,488 |

20,446 6,958 6,759 48,704 |

|

崌寁 |

57,302 |

25,565 |

82,867 |

擭偵傛傞曄壔偼傎偲傫偳側偄丅偟偐偟丄2011擭偲2012擭偺姡婫嶌偼偦傟偧傟24,567噁偲33,604噁偱丄9,000噁梋傝偺嵎偑偁傝丄

2013擭偵側傞偲25,565噁傑偱弅彫偝偣傜傟傞丅丂丂偝傜偵丄2014擭偵側傞偲33,465噁偲側傞乮昞乗8乯丅

偙偺傛偆偵姡婫嶌偺燇燆柺愊偼1擭偛偲偵25愮噁偲33愮噁偲傪孞傝曉偟偰偄傞丅

丂傑偨丄偙偺傛偆偵偁傞抧嬫偺拞偱捠擭燇燆偲塉婫偺傒偺燇燆偲偑崿嵼偟偰偄傞偲丄偦偺抧嬫傊偺姴慄悈楬傗擇師悈楬偵棳悈偑偁傞偺偱丄

偦傟傜偺巤愝偺揰専傗廋棟丒夵抸偺偨傔偺婜娫偼丄慜弎偟偨傛偆偵丄1偐寧敿偟偐側偄偙偲偵側傞丅

仼1丏僀儞僪僱僔傾慡懱丒僕儍儚搰偍傛傃儔儞億儞廈偺堫嶌丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂3丏悈揷燇燆偺婡擻偺徠嵏仺

仾儁乕僕偺愭摢傊