「長年にわたってODA等の投資により建設されたダム、頭首工、幹支線水路が計画通り機能し、

設計された性能を十全に発揮しているかどうかは照査されておらず、・・・」との指摘がある10)。

また、Seneca21st:話題38-19では、「(2010/11年の雨季作から2012年の乾季作の)両年とも、

ダムの高さ約60m分の貯水容量が死に水になっていることになる。宝の持ち腐れとしかいいようがない。」ということを指摘した11)。

それらの指摘を踏まえて、この章ではワイ・スカンポン事業の水田灌漑の、次章ではバツツギダムの機能を照査する。

(1) バツツギダムとアルゴグルー堰

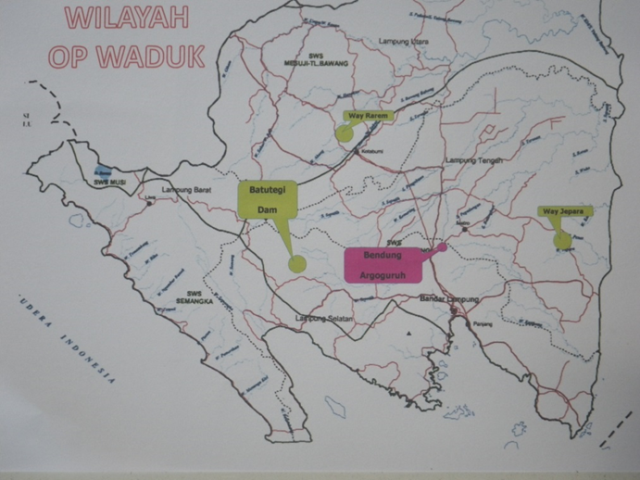

図―3には、ワイ・スカンポン事業の基幹施設であるバツツギダムとアルゴグルー堰の位置を示している。

アルゴグルー堰の北側と東側にワイ・スカンポン事業の受益地が広がっている。

また、バツツギダムの流域内とアルゴグルー堰地点には雨量観測所が設置してある。

バツツギダム掛かりのワイ・スカンポン事業の灌漑期間は、表―6で示したように、雨季作が毎年11月1日〜翌年の5月31日、

また、乾季作は4月1日から9月15日までとされている。

この灌漑時期について、年間降雨量の特徴を把握するとともに、月間降雨量からその妥当性を照査する。

以下の2か所の観測地点における降雨量のデータは、2000年から2013年分が収集できた。

しかし、2000年から2008年までは欠測も多かったので、ここでは2009年から2013年までの最近5年間のデータを表示する。

なお、以下の降雨量やダム水位のデータは、ランポン州公共事業局ではなく、公共事業省の別組織の維持・管理部門12)が管轄しており、

そこから収集したものである。

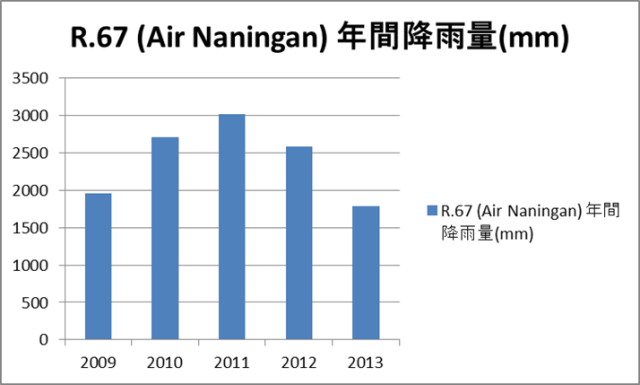

図―4はバツツギダム流域内のR.67(Air Naningan)観測地点 (南緯5度15分、東経104度42分、標高557m) における年間降雨量である。

5年間の平均値は2,411mmであるが、最大値が2011年の3,015mm、最小値が2013年の1,790mmというように、

年ごとの変化が大きく、最小値は最大値の59%にしかならない。

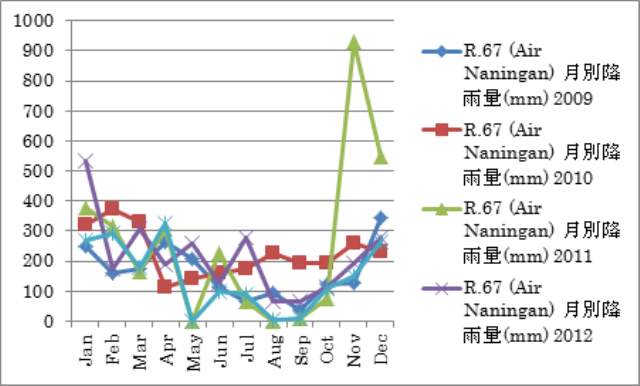

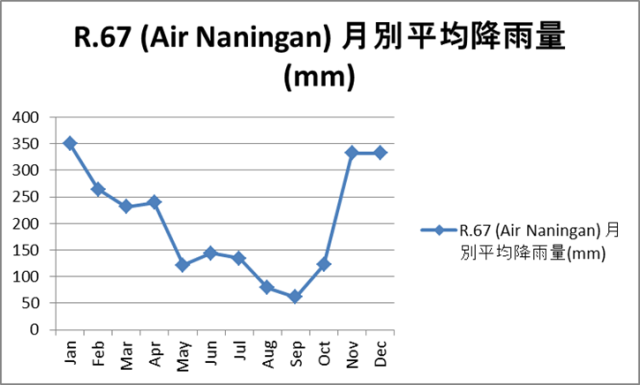

これを図―6のように月別の平均値をみてみると、乾季と雨季がはっきりし、

11月から翌年の4月までの半年間が雨季で、5月から10月までの半年間が乾季に区分される。

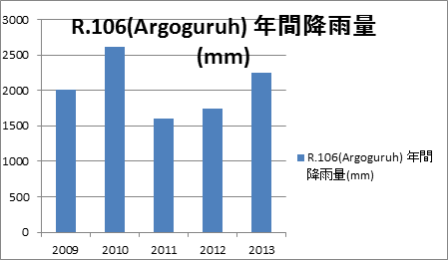

2009年から2013年までの5年間の年間降雨量で、平均値は2,043mmである。

またこの地点の降雨量も年ごとに変化が大きく、最大値が2010年の2,610mm、最小値が翌年2011年の1,607mmとなっており、

この地点でも年ごとに変化が大きく、最小値は最大値の62%にしかならない。

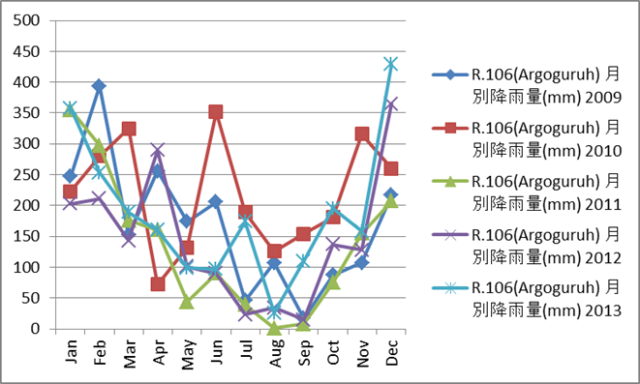

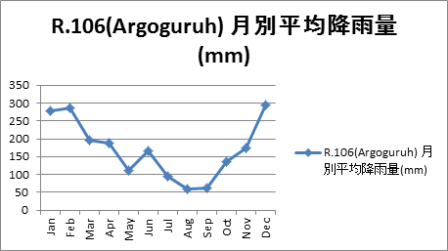

この数値も年毎に変動が大きいが、図―9のように月別に平均すると、バツツギダム地点と同様に、

11月から翌年の4月までの半年間が雨季で、5月から10月までの半年間が乾季に区分される。

どちらの地点でも年間降雨量のばらつきが大きい。この5年間の最大値と最小値を比較すると、最小値は最大値の約60%にしかならない。

また、バツツギダム流域内のR.67の年間降雨量は、2011年に最大値(3,015mm)を示しているが、

その同じ年のワイ・スカンポン事業内のR.106では最小値(1,607mm)となっている。

このように、同じ流域内でも雨の降り方には大きな違いがある。

また、月間降雨量からは、どちらの地点でも11月から翌年の4月までの半年間が雨季で、5月から10月までの半年間が乾季に区分される。

したがって、ワイ・スカンポン事業の水田灌漑を雨季作は11月初めから5月末までとし、

乾季作は4月初めから9月中旬までとしているのは理にかなっている。

ただし、ランポン州も熱帯雨林気候に属すので、熱帯モンスーン気候のタイ王国のような、乾季にはほとんど雨が降らないというわけではなく、

月平均で50mmの降雨量は期待できるので、灌漑期間については多少の融通期間があることになる。

(3)施設の点検・改築を考慮した灌漑ブロック区分

表―7で、ひとつの灌漑地区の中で二期作を行うブロックと雨季作のみのブロックが混在していることを示した。

このように、ある地区の中で通年灌漑と雨季のみ灌漑とが混在していると、その地区への幹線水路や二次水路に流水があるので、

それらの施設の点検・改築のための期間は1か月半しかないことになる。

この課題については、2013/14年の雨季作と2014年の乾季作では、表―8に示すように、幹線水路ごとに改められた8)。

(灌漑期間2013/14年の雨季作から2014年の乾季作)(ha)

|

地区名 |

雨季作 |

乾季作 |

合計 |

|

ワイ・スカンポン ラマン・ウタラ バタンハリ・ウタラ プングル・ウタラ |

15,149 4,216 4,721 33,794 |

0 0 0 33,465 |

15,149 4,216 4,721 67,259 |

|

合計 |

57,880 |

33,465 |

91,345 |

(注)プングル・ウタラ地区は第2幹線水路掛かり、その他の地区は第1幹線水路掛かり

すなわち、第2幹線水路掛かりのプングル・ウタラ地区のみが通年灌漑となり、

第1幹線水路掛かりの他の3地区は雨季作のみの灌漑で乾季作はすべて休耕となる。

これにより、第1幹線水路側の水路・ゲート等の点検や修理・改築のための期間を5か月から7か月半も取れるように改善された。

そして次年度は、第1幹線水路掛かりは通年灌漑、第2幹線水路掛かりは雨季作のみの灌漑となる。

←2.ランポン州の水田灌漑とワイ・スカンポン事業 4.バツツギダムの機能の照査→

↑ページの先頭に戻る